2013年12月6日周五晚18:40,离讲座正式开始还有20分钟,厦门大学颂恩楼220报告厅门口已经被围得水泄不通。安排在第20届当代中国建筑创作论坛开幕式前一天晚上的这场主题为“社会、文化、创造”的预热讲座,嘉宾是上海世博会中国馆总设计师何镜堂院士。

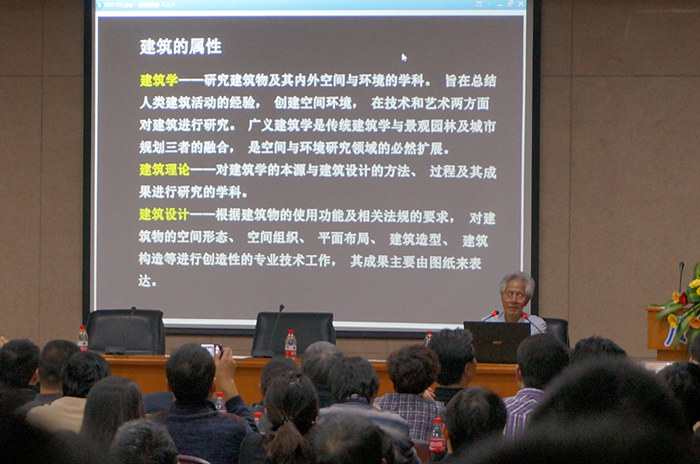

讲座开始前10分钟,一头花白头发,精神矍铄的老人走进报告厅,这位70多岁的老人正是被誉为“中国馆之父”的何镜堂院士,他是首届“梁思成建筑奖”(中国建筑界首奖)获得者,新中国成立后获奖最多的建筑师。何镜堂院士还是厦门大学建筑与土木工程学院王绍森教授的恩师,王教授用一副通俗的自编对联介绍何院士:“对学生 见一个爱一个;对作品 投一个中一个,横批:众望仰止。”在大家会心的笑声中,何镜堂老人走上讲台,为早已期待多时、慕名而来的听众们带来名为《建筑理论、创作与建筑师素养》的讲座。

“建筑没有公式”

何镜堂先生先是深入浅出地向大家介绍了建筑和建筑学。他以不同地区教堂的建筑形态差异为例说明建筑没有绝对标准,同一个目标可以有很多方案解决的观点。建筑具有精神和物质的双重属性,在多方提建议的情况下,建筑师要能够进行优选,满足多元的目的。

“建筑是空间整体性和时间延伸性的和谐统一”

何老说:“传承与创新是建筑的永恒”,他在东方哲理和我国优秀传统文化的基础上强调“天人合一的和谐观”,并指出“以人为本是建筑的本性”,在传统文化基础上创新,创造出具有“中国又现代”气质的作品。秉持着这种理念,何老努力探索中国特色建筑创作理论,提出了“两观三性”,即空间上的整体观和时间上的可持续发展观,此外还要注重地域性、文化性、时代性。针对当下中国城市规划建设“千城一面、文化缺失”的现象,何老认为需要从地理里找意义,提炼出当地的特色,并从文化的高度上进行诠释和传达。

“建筑师是靠作品说话的。”

何老的诸多代表作都体现了他“天人合一”、“两观三性”的建筑理念。其中最为人所熟知的“东方之冠”——2010年上海世博会中国馆,被何老笑称是“人生最大压力的一个项目”,因为“13亿中国人都要说话,尤其网络议论很厉害,什么‘秋裤’、‘大裤衩’啊……要让大家都认同‘这是中国的’,不是件容易事。”与此同时何老也略带自豪地表示:“好在直到现在大家都还称它为‘中国馆’。”全国各地有人说它像皇帝的帽子,有人说像火锅,有人说像打麻将的桌子……百姓的比喻多和他们各自的生活有关,五花八门的理解却首先都认同“这是中国”,可见中国国家馆设计上的成功。

设计中国国家馆时,何老的团队除了思考“外国人是怎么看中国的?”还要传达出中国作为泱泱大国不卑不亢站起来的这种气派,以及诸多中国元素,譬如国家馆的通风口就是仿照中国印设计的。光是确认国家馆要刷哪种“中国红”,何老的团队就进行了4个多月的筛选和研究,最终请中国美院色彩研究院的一名教授当顾问,考虑进人的色彩观察视觉现象,结合了四种渐变的红色。

国家馆为何老赢得了高度声誉,但是他的代表作远不止一个。他的设计还包括著名的侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,映秀震中纪念馆,天津博物馆,钱学森图书馆和浙江大学、江南大学、澳门大学等诸多高校的校区规划设计等。这些作品都体现了何老的人文思考和契合当地自然环境的建筑观,映秀震中纪念馆建在山坡上,有一部分埋在大地里,敞开的一面面向星辰,跟天空、山体沟通对话,传递出“人应该和自然和谐相处”的观念,同时三个分馆又共同表现出“由记忆到希望”的主题。

“学建筑,要学会做人。”

分享完诸多作品案例后,何老语重心长地点出建筑师应该具备的素养,首先就是团队精神。何老十分强调建筑是各行各业集体劳动的成果,一个人的知识面是有限的,而建筑又综合了多种艺术和学科,一个和谐的团队十分重要。其次是正确的理念和好的创作思维。何老用数句朴素的话道出多年沉淀下来的经验:“建筑离不开人”、“既要懂得1+1=2的道理,又要具有1+1≠2的辩证思维。”并且理论要和实践相结合,敢于竞争、敢于创新,“我不竞标,我没法提高”,何老坦率的话透露出他对建筑从业的激情和果敢的气魄。

最后何老用自己45岁起步的经历鼓励年轻人,“不顺就是人生。”要成功,“一要确定目标,二要找到实现目标的方法。”

已经70多岁的何老一直精神奕奕,语速适中,条理极其清晰。一名参加讲座的建筑与土木工程学院大三学生表示:“看不出来他已经是70多岁的老人,感觉十分年轻,被他的人格魅力征服。”

讲座结束后,一群建筑与土木工程学院的学生争先拿出智能手机希望与何老合照,何老亲切地一一微笑满足要求,被簇拥而出。夜晚的芙蓉湖安宁静谧,散去的学生们互相传看手机拍摄的照片,回味着刚才的那场讲座。

(厦大青年宣传中心 邢楠/文 关镇海 马昱辰/图)