导语:厦门大学博乐相声社是厦大学子自发组建的艺术类社团,原属于厦门大学戏曲曲艺协会,创办于2009年,2013年起正式更名为博乐相声社。随着博乐相声社的发展壮大,它为越来越多喜爱相声表演的学生提供了施展才华的平台,也让更多的厦大学子欣赏到了传统相声艺术。最近,厦青记者采访了多位博乐相声社的成员,希望展现出博乐相声社一路走来的非凡历程。

在厦门大学说相声——记博乐相声社的发展历程

2009年6月,时任厦门大学漳州校区戏曲曲艺协会的副会长的赵伟萌生了创办博乐相声社的念头。“为什么要创立相声社?一句话,我想表演但没有这个契机,(所以)我需要找到更多的人,能够组成一个独立演出的专门的团队。”赵伟对记者说。

来自天津的赵伟从小就喜欢听广播和电视里的相声节目,高中时还有过登台表演的经历。但在厦大,他的上台机会并不多。2008年11月1日,五个学院在漳州校区北区排球场举办联合迎新晚会,他上台说了一段传统相声《八扇屏》;2009年漳州校区学生艺术团举办艺术人才选拔大赛,他跟搭档吴梦表演了一段相声,只获得三等奖。在赵伟看来,相声艺术在厦门的荒芜程度堪比月球表面。

很快就到了2009年9月。在社团纳新季,赵伟和吴梦两人穿着标志性的黑色棉布大褂,顶着烈日在漳校北区步行广场散发传单。虽然吸引了不少人的注意,但大多数人似乎并没有加入的意思。不过,在赵伟看来,“该看到的人都看到了”:他们招到了郭劭泽、苑超、孙政斌、黄鹏、刘政良和刘思成六位队友,八个人一起,组成了博乐相声社最早的表演阵容。

对于刚刚诞生的博乐相声协会来说,20名观众就足以让它的成员们满足了。2009年11月,博乐的第一场相声专场演出在漳州校区4号教学楼开演,有20多名观众到场。然而到第三周,观众只剩下7个人,而那场演出的演员却有9人。

(赵伟(左)和吴梦(右)在表演相声《黛玉走四方》,摄于 2010年7月。)

不过,赵伟他们并没有感到太大的失落,因为他们创办博乐相声社的初衷是娱人娱己,带有一定自娱自乐的成分。而且,相声表演高度依赖回头客捧场,在当时的厦大,固定的观众群还远未形成。

厦门大学聚集了来自天南海北的同学,其中不乏相声爱好者。很快,他们被博乐相声社吸引过来,成为博乐的粉丝。从十几人到二十几人、三十几人,观众人数在不断增加,渐渐地可以坐满一个小教室,还有观众站在楼道里或趴在窗户上看。

(2010年7月,观看相声表演的观众)

一年多的时间里,观众们学会了叫好,学会了起哄,学会了拖着长腔喊“噫”,两个小时的演出也开始不能满足他们,演出常常超时。2010年的漳校封箱演出严重超时,赵伟和吴梦表演到一半时,电工师傅甚至不耐烦地切断了电源。但这并不能阻止赵伟把相声继续说下去。“开个玩笑:哥们儿‘打过板儿、卖过艺儿、吞过铁球练过气儿’,这点气力还是有的,扯开嗓子叫起丹田一口真气强撑着说完整段《铃铛谱》。”赵伟笑着说。

博乐的老朋友李亦乔第一次去听博乐的相声是因为了朋友的邀请。一直以来,喜欢相声的他对于学生相声不以为然,但这场相声让他找回到了对学生相声的兴趣。“当时还是小学期之前,漳校的教室也都还没有装空调,天很热,但是大家都没有离开,相声讲得也非常有意思。”李亦乔回忆道。

2010年6月,博乐办了上学期的封箱演出,而这场演出也是即将搬到本部的赵伟和吴梦在漳校的告别演出。9月,博乐招到了张秾、杨立建、孔德佳等10届新人,这些新人将成为后来推动博乐发展的重要力量。

(2010年12月的年度封箱演出,后排右起第5位为吴梦,第6位为赵伟。)

搬回本部后,赵伟和吴梦两人还经常回漳校参与演出,但他们已经把工作重心转移到了将相声艺术带进本部校园的事业上。2011年初,赵伟向中文有戏总策划、人文学院副院长李晓红老师提出了参与第二届“中文有戏”演出季的申请。出乎他的意料,李老师很快就同意了。

2011年5月,博乐相声专场演出作为“中文有戏”演出季的开场戏,第一次登上了建南大礼堂的舞台。开场后的气氛相当令人满意,400多名观众如痴如醉,笑声连连。赵伟回忆,当时的他和吴梦作为演员,看到场面如此热烈,恨不得赶紧轮到他们俩上台。那次演出之后,博乐在“中文有戏”演出季的舞台上赢得了宝贵的一席之地。

(2013年5月,“中文有戏”演出季期间,博乐相声社在建南大礼堂的演出)

2013年第四届“中文有戏”演出季时,博乐的创始人赵伟和吴梦两人分别从天津和上海赶回厦门,作为编外人员参加了演出。尽管赵伟和吴梦两人只是在上场前稍稍对了一下台词,但这对老搭档默契十足,几乎每句台词都能让观众捧腹大笑。在缪琪看来,他们的表演每一个段子都是经典,应该录下来永久珍藏。

每位演员都有难忘的演出经历。博乐副社长缪琪回忆,让她印象最深刻的一场演出是在2012年12月30日晚上。为了这场表演,她花了350元租音响设备,而当时的社费总共只有425元。演出开始前15分钟,大部分观众还没有到场,她紧张地反复地问自己:“不会吧,不会吧,怎么都没人呐?”但等她去外面准备节目回来时,报告厅已经坐满了人,还有人铺了报纸坐在地上。“当时给我感动的呀!”回忆起往事,缪琪依然难掩激动之情。

博乐第一代相声演员郭劭泽的梦想是对着二楼的观众大喊一句:“二楼的朋友们,你们好吗?”。2012年4月10日晚上在自钦楼半圆型小剧场的演出引来大批同学观看,但因为座位有限,社长沈小宛让后来的观众到二楼观看,郭劭泽终于实现了平生的 “夙愿”。那天,郭劭泽还现场来了一段即兴表演,把气氛再次推向高潮。

对于相声内容的来源,赵伟认为每一组演员都有自己的特色,例如郭劭泽的表演本子以原创为主,而他和孙政斌则是重新编排传统节目,注入和校园生活有关的新内容。以原创台本为例,创作台本需要一周,排练则需要两周,还必须足够优秀才能拿来表演,无论在时间还是能力上对大一新生的要求都太高,因此现在大部分相声作品采取了后者的形式。

(两位演员在排练,摄于2013年11月。)

演员在场下准备地再充分,也不能完全预料到场上的突发状况。所以,演员们经常“把点开活”,根据观众的情况进行现场发挥。10级哲学系的杨立健号称“忘词帝”,有一次讲了一个单口相声,中间连着后面的词儿全忘了,他只好调侃起了当时的副社长张秾,反而让场上气氛活跃起来。

现在,被调侃的对象变成了副社长缪琪。“上届是张秾,这届是我,没办法,当副社长就是要牺牲的嘛。”缪琪笑着说。

除了平时的社团正规活动和例会,社员们也常常私下里聚餐。几乎每场演出结束之后,他们都要去大餐一顿,称之为“开会”。今年的“中文有戏”演出结束后,博乐相声社的成员们又去“开会”了。加上京协的成员,30多个人聚在烧烤摊,先是唱唱曲儿,唱唱京剧,后来“老人”们不知怎么地追忆起了博乐从创办至今的故事,结果每个人都打开了话匣子,一直聊到天亮。

2010年,博乐相声社招进了第一位女演员张艳。对于女生说相声这件事,缪琪认为,有些段子男生说出来大家听着好笑,女生去说就会让观众感到有点“三俗”,因此他们更鼓励男生去说相声。但社团是一群志同道合的朋友聚在一起才办成的,所以女生也得到了很多上台的机会。几年下来,博乐相声社也培养起了一批优秀的女演员,如缪琪、庞烨娃、沈小宛等。

在博乐,相声艺术的大门也对南方人敞开着。副社长缪琪告诉记者,博乐秉承的理念是传承,成员虽然以北方人为主,但也提倡南方人加入。2011级新闻传播学院的黄桦来自江西,虽然有浓重的南方口音,但这并不妨碍他在台上的表演。实际上,他把自己的口音当作了一个卖点,效果相当良好,以至于人们感觉他说普通话反而“不正常”。

2012年9月,11级医学系的张崇德在翔安校区创办了博乐相声社分会,从此相声艺术走进了翔安校区。今年9月,又有不少新生力量加入博乐相声社。11月9日和16日,博乐相声社分别在翔安校区和本部举行了迎新专场演出,都取得了成功。

“老人”们常说,博乐是大家共同创造的,是大家共同的荣耀,以后有机会要回来看看。2012年在漳州校区小报告厅的封箱演出,即将毕业的赵伟和吴梦再度合作,表演了相声《学聋哑》。《学聋哑》作为那次演出的收场大戏。其中,《学聋哑》作为那次演出的收场大戏,逗得全场观众前仰后合,沉浸在欢乐之中,如痴如醉。

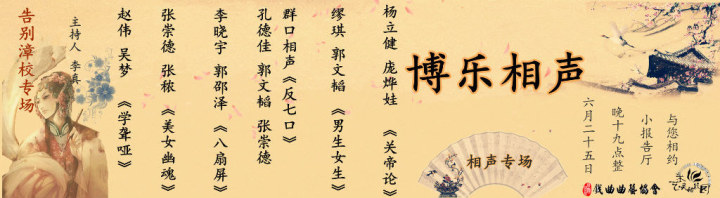

(2012年6月25日,博乐相声社告别漳校专场演出的宣传海报。)

“那是一场既幸福又折磨(人)的演出,一边要尽量逗大家笑,一边又面临着毕业与离别这样伤感的境况,在台上演出时我几度泪眼朦胧,却要强行把眼泪憋回去,继续保持一种‘人来疯’的表演状态。”赵伟说,《学聋哑》是他四年来最满意的作品。

台上的精彩创造出台下的欢笑,台上的自如隐含着台下的汗水。所有的艰辛,博乐人共同承担;所有的光荣,博乐人共同分享。在厦门大学说相声,尽管前途漫漫,但因为有对相声艺术的不懈追求,有一批热爱相声艺术的观众,有一群并肩努力的伙伴,博乐人走过了四年的风雨道路,让博乐相声社成为颇具名望的艺术社团。未来,他们还将继续地走下去,继续把欢笑带给这座校园的学子们。

(照片来自受访者和厦大曲协人人网主页)

(厦大青年宣传中心 吴玉琦 甘家奇/文)