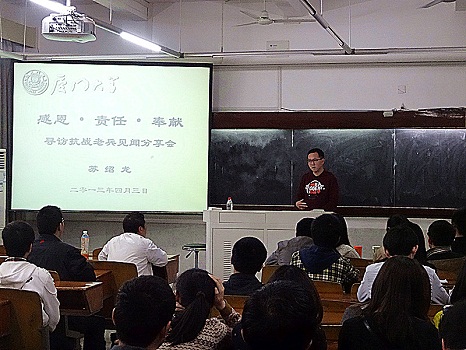

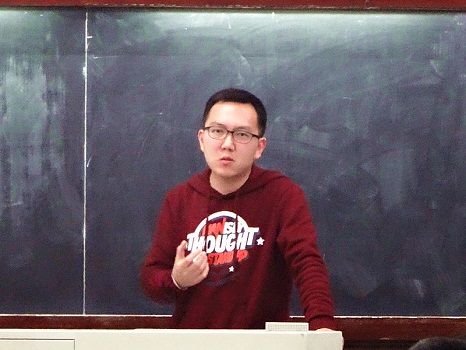

七十多年前,当我们深爱的土地遭到日寇凌辱时,有一群人站了出来,以自己的血肉之躯筑起了民族抵抗的长城。如今,你是否还记得他们?如果你记得他们,你愿意走到他们身边,走进他们的内心世界吗?苏绍龙就是一个“愿意”的人。2013年寒假期间,他组织起一支平均年龄21岁的志愿者队伍,走遍了大理州12个县市2600公里的山山水水,找到并慰问了40位平均年龄93岁的抗战老兵。4月3日,苏绍龙来到厦大,在南强二202教室与母校学子分享了他在寻访过程中的精神体验。

苏绍龙2007年考入厦大公共事务学院政治学系,4年后赴武大读研,今天也是他在阔别了643天后重返厦大校园。谈起他与抗战老兵的不解之缘,他回忆起了高中时的一次旅行。那年夏天,他在腾冲第一次见到中国远征军的墓园,2000多位烈士的墓碑震撼着他的心。此后,他开始格外留意抗战史实。大学期间,在《新周刊》创始人孙冕的影响下,苏绍龙成为了“关爱抗战老兵网”的志愿者。

中国有2000位老兵,却没有人知道有多少位现在在云南大理,更没有人去关爱那里的老兵们。苏绍龙感觉十分遗憾:“我作为大理人感到惭愧。我们不能再等了,这是一场与时间的赛跑!”苏绍龙说。“我想专门找时间去帮助大理的老兵。”于是,就有了“春暖2013——关爱抗战老兵活动”。

在今天的分享会上,他详细介绍了活动最初开始时的情形。今年1月份,他在网上召集了31位志愿者。1月17号,他们开始寻访第一个老兵。到2月7号,他们共发现现居大理的老兵40名,并在十天后整理出了全部老兵的口述历史、经济和健康现状。2月25日,他们制定出了老兵帮扶方案,并开始号召社会人士伸出援手。经过苏绍龙和他的团队的努力宣传,孙冕、陈坤、王凯等名人慷慨解囊,老兵们2013年度的慰问金和生活困难扶助金得到了解决。3月1日,拿到9万余元的善款后,他们一刻也不敢耽搁,第一时间内就将款物送到了老兵们的手中。今后,苏绍龙希望“将大理本地的志愿者发展进来,形成一支本土的关爱老兵的队伍,将活动常态化”,让爱心永远地传递下去。

年事已高的老兵们的境况往往令人担忧,很多人疾病缠身,生活贫寒,难以得到外界关怀。寻访过程中充满了感动和心酸,以及力有未逮的遗憾。今天,苏绍龙着重讲述了老兵的故事。最让他难忘的是九十三岁的代昆老人。问及参加抗战的原因,他说:“国家危难,我是年轻人,没有选择,必须去参战。”躺在病床上的老兵已是气息奄奄,用尽全身力气才吐出这句话,却让病床前的年轻人们感动不已,潸然泪下。半个多月后,当筹措到慰问金的苏绍龙再去看望老人时,却发现老人已经在几天前逝世了。

九十二岁的老兵何绍汤,曾任出国部队昆明训练营中队长,负责为远征军训练新兵。“远征军的很多将士一出征就再也回不来了,他们可都是经我的手送出去的啊!”回忆往事,何绍汤格外伤心,不禁嚎啕。几十年过去,当年的教官对战死沙场的学生依然怀着深深的愧疚感。然而,一些老兵已经失去记忆,连身边的人也不认识了,无法与志愿者进行起码的沟通。志愿者只得根据现存的资料,证实老兵的身份。

四十位老兵的故事一一讲述完毕,教室里已经是一片寂静。“一方面让更多的学生感受到老兵的正能量,一方面也是让大学生真正了解历史,真正了解中国。”苏绍龙认为这就是举办分享会的目的。在分享会即将结束时,苏绍龙也鼓励在座的学生参与到关爱老兵的行动当中去。

国家兴亡,匹夫有责。七十多年前,在祖国最需要他们的时候,他们用自己的生命践行着这句话。如今,他们需要我们的关怀。对经过近一个世纪的风风雨雨的抗战老兵来说,最重要的是精神上的抚慰,以及来自国家和社会的认可,来自我们的爱心更不能缺席。历史不会忘记他们,我们亦将铭记老兵的奉献和牺牲。

厦大青年宣传中心 王谦/文 汪天易/图