【编者按】

9月26日,《光明日报》“砥砺奋进的五年迎接党的十九大特刊”整版推出我校报道,详细报道自党的十八大以来,我校深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,大力弘扬嘉庚精神,秉承“自强不息,止于至善”的校训,在建设世界一流大学的征程中取得的成就。

“厦大砥砺奋进的五年”专版由四部分组成:主体文章“让学问走出象牙塔 为国家发展献智慧——厦门大学贯彻总书记系列重要讲话精神扎实推进一流大学建设”,校党委书记张彦署名文章“秉承光荣传统建设‘世界之大学’”,“我看厦门大学这五年”和“数读厦门大学”。

距离党的十九大召开还有22天。今天,校党委宣传部正式推出“喜迎十九大”专栏,将生动反映厦大师生深化改革的生动实践、昂扬向上的精神面貌及各单位为迎接党的十九大召开而举行的多样活动。我们选择将此专版稿件作为栏目的开篇文章,用这样一组文字带您重温厦大的辉煌五年。

【沿着总书记指引的方向奋力前行•厦门大学的足迹】

让学问走出象牙塔 为国家发展献智慧

——厦门大学贯彻总书记系列重要讲话精神扎实推进一流大学建设

《光明日报》( 2017年09月26日 08版)

厦大学生党员毕业前最后一次党课。

厦门大学登山队合影。

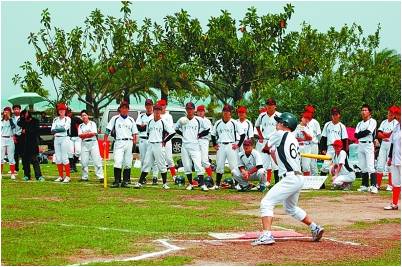

厦门大学开设多样体育课程。

厦门大学3000吨级海洋科考船“嘉庚号”。

不久前,厦门大学迎来了自己的96岁生日。与往年不同的是,今年的校庆大会不仅是一次表彰先进、凝聚力量的大会,还是一次“双一流”建设动员会。建设世界一流大学,是以习近平同志为核心的党中央做出的战略决策,厦门大学要朝着这个目标坚定不移前进。

党的十八大以来,厦门大学深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,大力弘扬嘉庚精神,秉承“自强不息,止于至善”的校训,不断提高办学水平,推动各项事业强劲发展。当前的厦大,千帆竞发,正沿着总书记指引的方向,在建设世界一流大学的征程中奋力前行。

加强党的建设增强“厦大力量”

1921年,厦门大学由著名华侨领袖陈嘉庚创办。从建校之日起,“爱国”“革命”便成为厦大永久的精神基因。

近5年来,厦门大学牢牢把握社会主义办学方向,落实全面从严治党要求,以党建科学化推动学校事业科学发展。“学习党章,要在通读熟读的基础上,把脉知新,融会贯通,把学习党章与解决实际问题相结合,与开展党内生活相结合……”今年5月,一堂题为《尊崇、遵守、维护党章,增强“四个意识”,做好本职工作》的专题党课激发了广大党员学党章用党章的热情。这节课被评为福建省高校“最吸引人的好党课”,授课教师则是厦门大学党委书记张彦。

在厦大,由校领导讲授专题党课已成为一种“常态”。在“两学一做”学习教育的开展过程中,学校党政领导带头在学深悟透上下功夫,9位党员校领导先后在所在党支部或分管部门党支部上专题党课。在校领导的示范引领下,基层党组织的869位书记纷纷走上讲台讲授党课,校院两级党组织书记讲党课实现全覆盖。

坚持立德树人开创“厦大模式”

2016年,厦大将本科生学费收入100%返还用于人才培养,建立起“日常经费、专项经费、竞争性项目经费、各界捐赠”的教学经费多元体系。

努力做到让人才培养“不差钱”,是厦大不断深化教育教学改革、保障教学质量的一个缩影。5年来,厦大实施本科生大类招生、大类培养,推进书院制试点改革,推广混合式教学、翻转课堂、“大班授课、小班研讨”等新型教学方式,教学改革成效显著。

厦大的育人模式,体现在敢于创新的教育教学改革间,也体现在润物无声的“精致化”思政育人中。

去年,厦大信息科学与技术学院学生王强带着该校绘物语网络文化工作室团队,将厦大囊萤楼成为福建省第一个中共党支部诞生地的历史,制成一部4分多钟的动画片《囊萤之光》。

绘物语网络文化工作室是厦大202个网络文化工作室之一。目前,厦大构建了以“E维”网络文化工作室为“旗舰”、16个省级校级示范性工作室为标杆的工作室集群,直接参与的教师达230余人、学生2500余人。这为学生提升综合素养、强化创业意识和技能提供了难得的机遇,也为校园网络文化建设提供了源源不竭的动力和资源。

服务国家战略做优“厦大出品”

厦门大学始终坚持扎根中国大地办大学,始终把服务国家和区域经济社会发展作为创建世界一流大学的必由之路。

2012年12月,厦大发布《哲学社会科学繁荣计划》,每年新增1亿元经费用于繁荣发展哲学社会科学,力争到2021年建校百年时,形成哲学社会科学研究的“厦大学派”,使学问走出象牙塔,为国家发展和社会进步贡献厦大智慧和厦大力量。

学校紧紧围绕“一带一路”倡议需求、自贸区建设、能源发展战略、南海权益等国家重大理论和现实问题,打造中国(福建)自贸区研究院、能源政策研究院、公共政策研究院、南海研究院等一批新型智库,5年来向中央和各级党委政府提供了近千份高质量决策咨询报告。

5年来,一批批“厦大出品”的科研成果走出校门,服务国家、造福人民。

系列艾滋病病毒检测试剂盒,已在42个国家得到应用,全球累计使用量超过5亿人次;世界首个戊肝疫苗成功上市;与中航工业合作研发了国内首创的新能源汽车动力电源隔膜技术;与中广核合作研发行波堆,促成世界首台行波快堆核电机组在福建投产运行;海西通信工程技术中心研发涵盖数字通信直放站、北斗卫星导航芯片等微波通信产业迫切需求的技术领域,形成数亿元的新增产值并实现产业升级。

2014年7月,厦大马来西亚分校开工建设。厦大成为我国第一个在海外建设独立校园的大学。2016年11月3日,中马两国发表联合新闻声明,称“厦大马来西亚分校是两国高等教育合作新的里程碑”。

(本报记者 马跃华 通讯员 李静 欧阳桂莲 曹熠婕)

【办人民满意的高等教育•学思践悟】

秉承光荣传统建设“世界之大学”

厦门大学党委书记张彦

习近平总书记强调,我国教育发展要扎根中国、融通中外,立足时代、面向未来,坚定不移走自己的路。作为中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,建校近百年来,一代代厦大人秉承陈嘉庚先生“教育救国”的理想和建设“世界之大学”的宏愿,与国家同呼吸、与民族共命运、与时代同步伐,面向世界、勇于进取,树立自信、保持特色,探索出一条适合自己的发展道路,并朝着世界一流大学的目标继续前行。

树牢“四个意识”,旗帜鲜明坚持党的领导

党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,是中国高校最鲜明的特色。厦大与中国共产党同龄,也是福建省第一个党组织的诞生地,有着悠久的爱国革命传统。厦门大学的一流大学建设,必须牢记光荣传统,坚定社会主义办学方向,全面加强党的建设,引人以大道、启人以大智,大力培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。

突出加强党的领导、强化“四个意识”这条主线,切实履行管党治党、办学治校主体责任,把维护党中央集中统一领导作为根本政治任务和工作主线,把贯彻执行党委领导下的校长负责制作为加强党的领导的关键环节和重要保障,注重把方向、管大局、作决策、保落实,将党委对学校工作的全面领导落到实处。

抓住加强党的建设、强化大抓基层这一鲜明导向,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展基层党委书记抓党建述职评议考核工作,健全院系党政联席会议制度,发挥基层党委的政治核心作用和党支部的战斗堡垒作用,努力把基层党组织建设成为团结师生员工、开展思想政治工作的坚强阵地。

聚焦全面从严治党、强化作风建设这一关键,坚持党风、校风、学风“三风”齐抓,推动党性教育与师德建设、社会主义核心价值观教育与精神文明创建、严肃党纪与严肃校纪、密切联系群众与引导师生思想舆论紧密结合,压紧压实“两个责任”,践行监督执纪“四种形态”,为学校事业发展营造良好的政治环境。

坚定“四个自信”,持之以恒抓好思想政治工作

高校立身之本在于立德树人。建设世界一流大学,必须牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点。长期的工作实践使我们深刻认识到,一流的人才培养需要一流的思想政治工作,必须把思想政治教育贯穿人才培养始终,围绕师生、关心师生、深入师生,帮助教师实现“四个相统一”,引导学生做到“四个正确认识”,真正发挥思想政治工作给师生以人生启迪、智慧光芒、精神力量的作用。

弘扬老校长王亚南等先辈所开创的马克思主义宣传研究优良传统,注重发挥哲学社会科学育人功能,加强马克思主义研究与教学,深化“三位一体”思政课教学体系和模式改革,着力培养青年马克思主义者,让马克思主义主旋律唱得更加响亮。

把教师思想政治工作落实到育人育才全过程,评选“我最喜爱的老师”,出版《我的厦大老师》,在新进教师“第一堂课”上举行书记院长引荐勉励仪式,加强青年教师理想信念教育和海归教师国情教育,引导教师以德立身、以德立学、以德施教。坚持把理想信念教育摆在首位,积极培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展“我的中国梦”、“与信仰对话”和学校“爱国、革命、自强、科学”四种精神主题教育活动,引导学生勇做走在时代前列的奋进者、开拓者。

注重以文化人以文育人,深挖校本文化和中华民族优秀文化内涵,打造《陈嘉庚》、《哥德巴赫猜想》、《长征组歌》等文艺精品,用高雅文化浸润、感染、熏陶师生。重视实践育人,深入开展社会实践和志愿服务,让学生在亲身参与中受教育、长才干。在服务金砖国家领导人厦门会晤过程中,厦大志愿者以出色的表现展现了当代中国大学生良好的精神风貌。

落实“四个服务”,凝心聚力推进“双一流”建设

高等教育发展要同国家发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起,高校要牢牢把握国家实施重大发展战略的历史机遇,提高政治站位,强化使命担当,认真做好服务国家这篇大文章。正在开展的一流大学和一流学科建设与我国全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的历史进程相契合,从属于科教兴国、人才强国和创新驱动发展战略,客观上需要我们的高校深深扎根中国大地,自觉融入国家发展大局,深化综合改革,在人才培养、科学研究、社会服务等方面展现新作为、作出新业绩。综合考量历史传统、区位优势、学科实力和国家需要,厦大已经基本绘就了本校“双一流”建设的路线图。

深化教育教学改革,优化人才培养结构,全面推进素质教育,强化创新创业教育,推行本科生大类培养、研究生分类培养,加快培养拔尖创新人才。坚持引培并重,实施“高层次创造性人才计划”、“南强青年拔尖人才支持计划”,汇聚领军人才、打造创新团队,深化人事分配制度和考核评价的改革,提升人才队伍层次和水平。

对接创新驱动发展战略,强化需求导向和问题导向,围绕新能源、新材料、生物医药、海洋环境等战略新兴领域,构建一批国家级创新平台,着力开展联合攻关、协同创新。坚持以马克思主义为指导,深入实施哲学社会科学繁荣计划,发挥经济、管理、法学、教育、人文等学科优势,加快构建具有厦大特点的学科体系,打造能够有效支持国家和地方决策的新型智库。

办好马来西亚分校,促进与东南亚国家文化交融和民心相通,努力成为“一带一路”沿线国家教育交流合作的优质试验田。服务中华文化“走出去”,投入力量,坚持办好分布在全球的16所孔子学院。

服务两岸关系和平发展,加强对台研究和教育科技文化交流合作,促进两岸青年大学生心灵沟通。按照“一地一重点”的思路,深化拓展校地战略合作,全面融入“新福建”和厦门“五大发展示范市”建设。

站在新的历史起点,全体厦大人将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,发扬自强不息、止于至善的校训精神,不忘初心,奋力前行,努力在创造一流业绩、提供一流服务、作出一流贡献中实现建设一流大学的厦大梦,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

【我看厦门大学这五年】

做有价值的工作 做高质量的工作

中科院院士、中国科学技术大学教授谢毅:

近年来,厦门大学化学学科领域最大的变化是协同创新的深入推进。一是推进不同机构的协同创新,厦门大学与复旦大学、中国科学技术大学和中国科学院大连化学物理研究所共同建立“能源材料化学协同创新中心”,我也参与了协同创新中心的建设。二是不断推进多学科协同攻关及跨领域融合,打破学科间的藩篱,在多学科接合点上集成优势。三是推进政产学研融用合作,促进科研成果尽快转化,服务我国能源转型及区域经济发展。

自强不息,止于至善。看到厦门大学近年来的发展,我感到很高兴。目前厦门大学正在积极推进世界一流大学和一流学科建设,我相信厦门大学一定能够加快走向世界一流,为国家富强、民族复兴、人类进步作出一流贡献。

厦门大学公共卫生学院院长、国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心主任夏宁邵:

过去的五年,向着建设高水平研究型大学的既定目标,厦门大学全体教职员工砥砺前行,坚持与国家战略和区域发展需要同向同行,做有价值的工作、做高质量的工作已成为全校上下的共识。“人才培养德才并举,基础研究顶天,应用研究立地,服务社会见效,平台基地建设实用”的价值观正悄然形成。

如今的厦大校园内,忙人是常态,闲人难立足。科研人员既有个人自由探索的空间,又有跨学科多团队交叉协同攻关的氛围,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,基础与应用并重,在高质量论文发表、自主创新成果转化、服务国家和区域发展重大需求等方面正逐步呈现出令人欣喜的良好势头。

(本报记者马跃华采访整理)

【数读厦门大学】

共有12个学科进入ESI全球前1%,数量居全国高校第16位,其中化学学科进入全球前100强。拥有5个一级学科国家重点学科;5个一级学科在教育部第三轮学科评估中排名全国前五。

有两院院士12人、发展中国家院士4人、“973计划”和重大科学研究计划首席科学家10人次、“长江学者”奖励计划入选者27人、国家杰出青年科学基金获得者40人、国家级教学名师6人;国家基金委创新研究群体8个,教育部创新团队9个,科技部创新推进计划重点领域创新团队4个,高校学科创新引智基地7个。

有9个国家重点实验室(工程实验室、工程技术研究中心)、95个部省级科技创新平台。2017年,厦大自然指数位居全球第87名、大陆高校第10名。