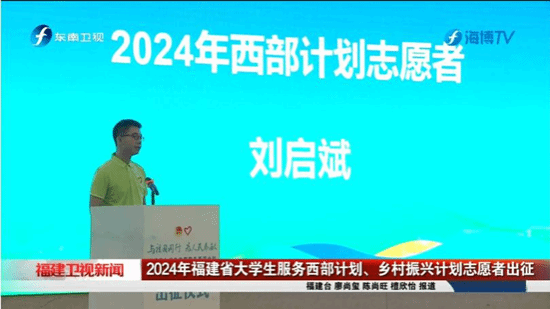

休学一年,从闽南到西北,央视镜头记录着少年的西部梦。7月23日,央视《新闻联播》《朝闻天下》特别报道了,2024年大学生志愿服务西部计划志愿者出征仪式,一位厦大学子以志愿者代表的身份接受采访。

他就是厦门大学航空航天学院2021级硕士研究生刘启斌,在校期间身兼团支部书记、校区国旗护卫队成员等职,曾在北大核心及以上发表论文5篇,公开中国发明专利1项,国际发明专利1项,授权实用新型专利1项,参与起草专著1部,也曾先后获得校“三好学生”、院“优秀共青团员”、全国高校专业新星挑战大赛二等奖等荣誉……这位模范“多边形战士”在探索人生多样性的道路上从未停止前进的步伐。

缘起·在探索旅途中翻开新篇

“你是厦门大学的研究生,为什么还会选择来到一个这么艰苦的环境?”类似这样的疑问,自刘启斌成为西部计划的一员后便不绝于耳。而他的回应,总是坚定又热切。

一段故事,往往在不经意间便种下了种子。某天,刘启斌在刷朋友圈时,无意看到了朋友分享的在新疆阿克苏支援建设的日常:一段段关于西部生活的记录,一个个细腻故事的分享,让他第一次直观的感受到了西部计划承载的意义。

研究生入学时,刘启斌曾在一次活动中观看了学校研究生支教团的相关视频,真实又生机勃勃的西部支教生活画面在眼前如电影过幕,让他萌生了深入了解西部计划的想法。

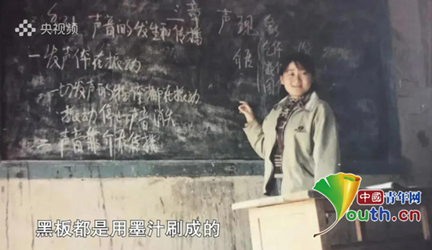

1999年厦大第一批研支团进入西部,教学条件艰苦

在深入了解的过程中,刘启斌深刻感受到了一代代厦大人在西部计划中的坚守与坚持,自1999年第一批研究生支教团进入“西海固”地区起,一代代厦大青年学子怀揣着崇高的奉献与梦想,毅然踏上西部热土,在三尺讲台上书写奉献精神。26年间,支教的火炬不仅在研支团里代代相传,更在当地的孩子们心中播下爱的种子。

厦大研支团在西部

“我对此深感敬佩,”刘启斌感慨道,“当我想象着自己被一群求知若渴的学生围绕着时,我由衷地向往那种因传授知识而得到的幸福与满足感。”未能成为研支团的一员,无疑在他的心中留下了一丝遗憾。

可西部梦的热切火苗从未熄灭,只待契机助力生长。平日里,刘启斌钟爱于阅读人物传记。在阅读《我的厦大范儿》时,刘启斌的心被书中学长学姐们放弃高薪求职机会奔赴边远地区,助力当地困境解决与地区发展的经历深深牵动着。书中许多参与过西部计划的前辈们并非都是研支团的成员,但他们都凭借着各自的专业知识,为西部地区作出了不可磨灭的贡献。刘启斌意识到,服务西部并非支教一种形式,无论做什么工作,都能成为西部志愿大军的光荣一员。

阅读《我的厦大范儿》

来自外界的熏陶时时刻刻浸润着刘启斌的西部梦,个人与西部的亲身经历也使抉择显得更加成熟。就读研究生期间,刘启斌课题研究的第一个目的地便是西部边陲的内蒙古鄂尔多斯。西部地区入夜后温度骤降,面对严苛的自然环境,他与队员们仍需在山上继续坚持实验。

“这趟旅程有幸让我领略到了祖国西部地区层峦叠嶂的壮丽山河”。青年怀着敬仰喟叹,亲身经历西部的恶劣环境,不仅没有让他退缩,反而更加坚定了走进西部的步伐。

白天做实验 晚上山上做试验 室外水结冰

有心人,天不负。在学校组织的西部计划宣讲会结束之后,他立即积极报名,最终争取到前往宁夏的机会。“学长学姐的奉献精神,亦或是扎根基层的坚毅,都深深地触动着我,所以我想,一定要给自己一次去西部锻炼的机会。”

这一决定也给刘启斌提供了一个思考的契机。站在人生的十字路口,无论是选择继续深造还是步入职场,每走一步都影响着此后的人生轨迹。被乡村土地哺育成长的刘启斌,对深入农村的工作别有情愫,获得这次支援西部的机会后,他便能在一年的实践中评估自己是否真正适合在基层从事为人民服务的工作,“通过这一年的工作,我可以去思考自己究竟适合走什么样的路。”

静待·向内求索 向外进取

在最初的报名阶段,西部计划提供了基础教育、服务三农、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理、服务新疆、服务西藏七大板块供参与者选择。经过多年的学习与工作,刘启斌深知个人的成长没有快车道,只有积极投身于服务群众的“一线”,求教于实践,问计于基层,才能化经验劣势为奋进优势,化学历优势为实干本领。

作为机械相关专业的学生,刘启斌在基层工作中也获得了将专业技能切实应用于实践的机会。不论是推广先进适用的农业机械,还是对农机驾驶和操作人员提供技术培训,他都能在与基层的交流中发挥专业优势,并即时获得反馈,从而不断优化工作方法和效果。

“通过在基层工作锻炼自我,我可以更好地了解社会与群众的需求,理解组织的运作机制,有效提升了我解决实际问题的能力,同时也为我未来的职业发展奠定了坚实的基础。”因此,刘启斌选择了“基层青年工作”这一项目,并期待在其中获得成长。

国旗班日常训练

此外,在报名最后阶段,刘启斌要决定最终去往的地区。在研究生期间去过很多次宁夏及周边地区的他,格外喜爱西北壮丽辽阔的自然景色,加之闽宁协作的悠久历史与厦大研支团在宁夏的坚实工作基础,经过慎重考虑,刘启斌选择前往宁夏。

航向已明,力行以致事竟成。在笔试、面试、体检及心理测试等层层筛选的过程中,他不断回顾并复盘在学校参与学生工作的经历,以此作为自我提升的契机。“通过回顾自己的不足,我希望能在新的工作中表现得更加出色。”

刘启斌参加党支部学习党的二十大精神相关主题活动

暑假期间,刘启斌也尽一切可能去了解即将面临的西部计划工作的相关内容,他在官网上查询可能会被分配到的单位信息,了解大致工作职能,以期更好地熟悉工作。目前的单位工作经常需要下乡,刘启斌总是积极参与到其中,希望真正走进基层、贴近人民群众。随着下乡实践的深入,他愈发深入地体验到基层工作的实质。

“我希望做一些力所能及的事情,哪怕是很琐碎的事情,这种通过付出自己真正力量来助力基层发展所带来的充实感、幸福感,是无与伦比的。”付出无论大小,有心便有回报。

奋斗·在青春的赛道上奋力奔跑

来宁夏报到以后,刘启斌才得知自己被分配到了固原市原州区农业农村局,具体任职部门为农业农村局下属的机械化推广中心。

初来乍到,分管领导与刘启斌等志愿者沟通时,使用的是宁夏当地的方言,身为外地人的志愿者们听得云里雾里,需要旁边普通话流利的同事再复述一遍。在办公室的日常工作中,偶尔会有群众来办理业务或者咨询事宜,来访的群众所操持的也是本地的方言,对普通话较为不熟悉,遇到这种情况,往往都需要本地的同事来对接。从福建到宁夏,对刘启斌而言,“最大的挑战是语言”。

面对语言文化的差异,刘启斌秉持着入乡随俗的谦逊态度,抓住一切机会尽快熟悉本地方言。在同事和群众用方言沟通时,刘启斌会默默站在一旁,揣摩每个方言词汇的含义;在组织学习的时候,他会对着材料的文字内容聆听同事的方言报告,来熟悉一些字词的方言发音。在这些天的努力下,刘启斌已然能听懂三四分本地方言。

固原市西部计划志愿者岗前培训

在单位工作的这些天,刘启斌完成了一些协助性的工作,意识到学生工作与职场有着清晰的边界,前者“有一定的容错空间”,后者则“要求我们做到尽善尽美”。从学生蜕变为职场人并非易事,刘启斌清醒地认识到,他要面临的不仅是转变心态,更是对每一项工作任务精益求精、力求完美的压力。不过,刘启斌已经准备好以扎实的专业知识、积极好学的心态来迎接工作的挑战。

参观六盘山红军长征纪念馆

生存之道,首在饱腹之食。在日常饮食中,北方以面食为主,南方则以米饭为主,西北风味与闽南风味更是大相径庭。对刘启斌而言,饮食差异同样也是一项挑战。面对饮食习惯的不同,刘启斌选择“自己动手丰衣足食”,“我觉得这一年学会去做饭,多学一项技能也是一个很好的收获。”

展望·向下扎根 向上生长

扎根基层,心系热土。谈及未来的职业规划,刘启斌的眼神中闪烁着坚定与期待。自幼在基层长大的刘启斌对人民群众有着深情厚谊,“我始终对基层工作抱有浓厚的兴趣”,他相信,基层是国家的根基,是社会发展的基石,而基层工作则是直接服务人民群众、解决群众实际问题的最前沿阵地。

“我未来也可能回到家乡继续从事基层工作。”在基层,刘启斌能够亲眼见证乡村的变迁,亲手推动乡村的发展,亲身感受到人民群众对美好生活的向往与追求。这不仅是他长久以来的梦想,更是他矢志不渝的奋斗目标。

志愿者代表刘启斌发言

“到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去。”在刘启斌看来,这不仅仅只是一句简单的口号,更是一次勇敢的出发。

“服务西部计划是一种磨练,一种奉献,同时也是一种收获。”对于有意向参加西部计划的同学,刘启斌“希望大家能坚定自己的选择,把爱国之心落实到爱国之行,为之付出踔厉前行的毅力,在体验其中乐趣的同时,实现自己的人生价值”。

参观红军长征将台堡会师纪念碑青春因奉献炽热

理想在西部绽放,在无私奉献中感悟生命真谛,在踔厉奋发中明晰未来航向,在艰苦磨炼中体味青春回响。刘启斌怀揣着梦想与激情在西部大地书写独一无二的青春华章,与此同时,厦园里千千万万个TA们也在奉献的跑道上接过青春接力棒,散发缕缕萤火,点亮西部希望。