编者按:

“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”近年来,厦门大学广大团员青年听党话、跟党走,勇挑重担、冲锋在前,把青春奋斗融入党和人民的事业之中,融入学校“双一流”建设的进程之中,展现出了新时代厦大青年的好样子。

14岁时她罹患骨肉瘤截去左下肢,但始终保持着乐观向上的心态,以昂扬之姿应对挫折,以坚韧之志冲出阴霾,一路斩获无数奖学金,大二在CSSCI核心期刊发表学术论文,硕士阶段论文,被全国数量经济学博士生学术论坛收录,以全球前5%的成绩通过特许金融分析师(CFA)一级的全英文考试——她是马玥,一位于平凡中锻造不凡的博士研究生

智者无惑,勇者无惧

初二那年,马玥在准备中考体育考试时受了伤。最初她只是感觉到生长痛,直到疼得一瘸一拐去医院检查,被医生确诊为了骨肉瘤,它还有一个更恐怖的名字——骨癌。

面对突如其来的病魔,马玥选择了勇敢面对。做病理活检时,需要从病灶处凿下骨头碎片,这是一个相当难捱的过程。在局部麻醉的状态下,马玥能清楚地感受到医生是怎样一点点切开自己的腿,一下下凿在她的骨头上。

“他凿一下,我喊一下,但我硬是保持不乱动,咬牙坚持了下来。当时,甚至一低头就能看到被剖开的腿,不过我没敢看。”提起这一段经历,马玥是笑着讲述的。但藏在阳光笑容背后的,却是常人无法想象的痛苦。

(乐观开朗的马玥)

在14岁的花季,却走上了和常人不一样的道路,但马玥认为能够重获新生已经是莫大的幸运。确诊骨癌以后,她说服自己接受了截肢手术。术后,护士们为她送上了一束鲜花,卡片上写着:“智者无惑,勇者无惧。”

马玥笑着摇头:“我当时或许是‘无知者无惧’,只是本能地相信自己能够战胜病魔,活出新生。”这份坚韧,正是她面对命运作出的最好注解。

当一切都已尘埃落定,走好之后每一步成了最重要的事情。在那段孤苦的岁月里,马玥总是会用不一样的方式开导自己走出阴霾。比如,她会发挥独特的感知力,想象截断的左腿依旧存在,并用它去做一些奇思妙想的事情,姑且将疼痛抛之脑后,接受新的自己。

但“接受自己”并不是一个简单的过程。马玥坦言最初自己努力试着做回普通人,一次次练习使用假肢,哪怕在之后的很长时间里都穿上长裤试图将假肢隐藏起来。

“后来,我发现自己慢慢变了。我不再在乎别人是否能够看出来我的不同,或者说我承认了自己的特殊,不再尽力去做一个普通人。”

之后,马玥慢慢去掉假肢外包装,露出钢铁本体,更勇敢地重新穿起短裙。她遭遇了许多好奇与惊讶的目光,但这些目光并没有让她感到不适或退缩,相反,她感到自己活得更加自在和真实了,也就是在那时,马玥觉得自己真正接受了自己。

(马玥在厦大观景台留影)

独行之路,百折不回

与金融的结缘,似乎是命中注定。

独特的人生经历让马玥一路走来经历过不少的挑战,而金融学,这门充满着变数的学科,让她有了更强的风险意识去面对生活中的大风大浪,也能更好地去理解和接受人生的不确定性。对数字的喜爱,也让马玥在学习金融学的过程中充满了信心。

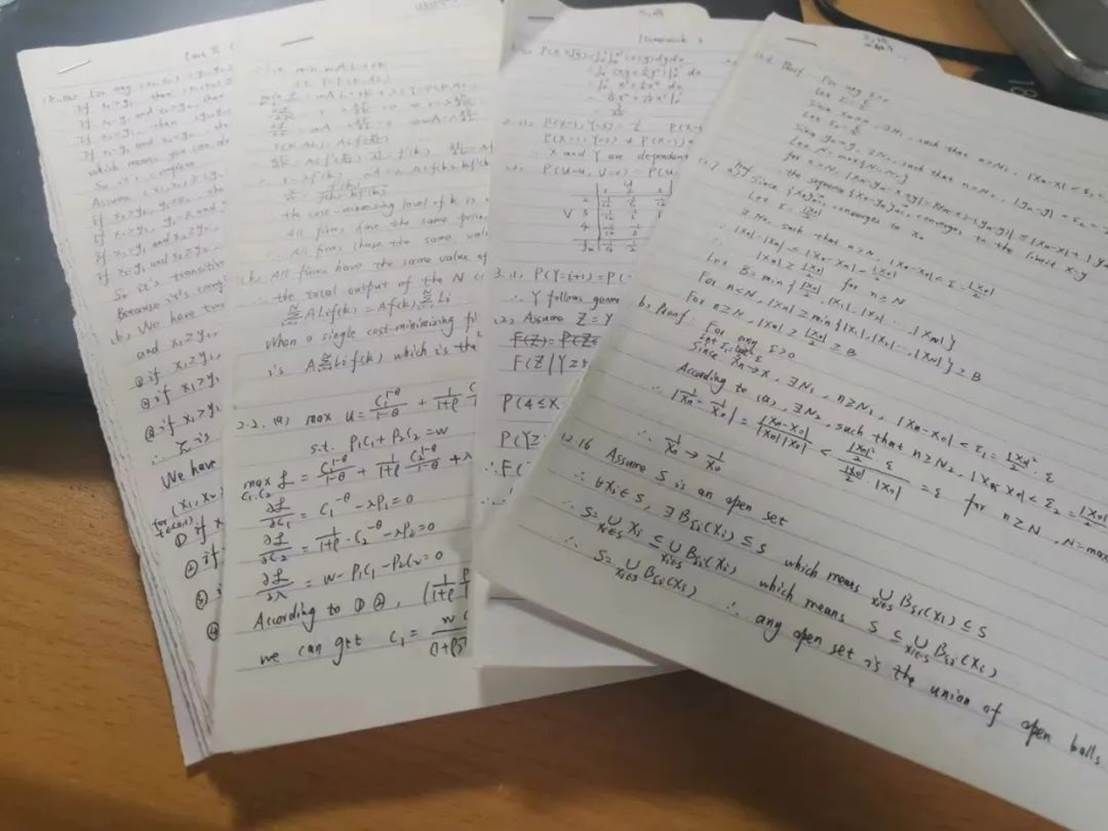

(马玥在家中学习)

在学业上,马玥的履历可谓是出类拔萃:丰厚的奖学金、名列前茅的绩点、数不清的奖项……这一切荣誉的背后是日复一日的艰辛。

然而学习之路并非一帆风顺,身体上的不便带来了诸多烦恼。马玥说:“直面学习上的困难,其实就是一次次自信心的坍塌与重建。”她习惯了用努力换取回报,但随着学术研究的深入,事实却告诉她:有时付出不一定会有直接的回报。

在读博最艰难的一段时间里,承受着来自学业压力与身体不适的双重困扰,马玥读到了《我与地坛》这本书,有其中的一段话给了她莫大的鼓励:

“一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的,因为死神也无法将一个精彩的过程变成不精彩的过程,因为坏运也无法阻挡你去创造一个精彩的过程,相反你可以把死亡也变成一个精彩的过程,相反坏运更利于你去创造精彩的过程。于是绝境溃败了,它必然溃败。你立于目的的绝境却实现着、欣赏着、饱尝着过程的精彩,你便把绝境送上了绝境。”

(马玥的学习笔记)

或许是因为相似的人生经历,或许是因为一刻共鸣,马玥被这一段文字深深触动:“那一瞬间突然明白,有付出并得到回报,这其实可以说是一种幸运。不需要寄希望于未来的收获,因为每时每刻都是生命给予我们欣赏世界的机会。所以,我开始重新学习,相信自己、爱自己。”在之后遇到困难时,马玥也喜欢用这段话来鼓舞自己。

如今,马玥的生活充满了阳光和活力。她在家里养了一只小狗陪伴自己,平时也会拉拉二胡来放松身心。她彻底丢掉了假肢的外包装,用真实的自己面对世界,亲手“将绝境送上了绝境”。

同行之光,助力成长

正道沧桑,一路走来,来自他人的鼓励给予了马玥莫大的力量。

“我的硕导王振山教授,在我的学术道路上王老师给予了我很多鼓励与支持,让我学会独立思考,让我体验到了学术研究的乐趣。”在马玥申请博士期间,王振山教授为她用心手写了多封推荐信,讲述马玥的坚韧以及对学术的坚持,为马玥的学术理想保驾护航。良师如益友,让马玥在求学之路上少了一分迷茫,多了一分坚定。

来到厦门大学后,博士生导师郭晔教授成为了马玥新的“指明灯”,郭老师会在学生们答辩前认真指导,从内容把关到技巧讲解,面面俱到、细致入微。除了日常的谆谆教诲外,郭晔教授对学生负责、对研究负责的精神也让马玥感触极深。马玥依然清楚记得在开题答辩前,郭晔教授匆忙赶来参与组会,为大家提出了很多建议与帮助。“后来我才知道,老师当时其实已经骨折了,她是忍着疼,走过来听我们汇报的。我真的很害怕自己会辜负老师们的期望。”对老师们的感激与感动,转化为马玥一日日精进专业知识、向上攀登的动力。

(马玥记录自己在图书馆奋斗的日日夜夜)

开启博士旅程后,道路也多坎坷。“那一段最黑暗的时光,很庆幸我的朋友们一次又一次地鼓舞我。”

博三那年马玥生了一场大病,正巧遇上论文考核,状态极差的马玥第一次答辩失败,她坦言那是人生中最为黑暗的时光之一,而真正的友谊,是在至暗时刻依然守望相助。那一年的生日,朋友们悄悄商量好,为马玥准备了蛋糕作为惊喜,在大家的鼓励下,马玥渐趋坍塌的信心被重新一点一点拼凑起来。

“我本来都已经打算不参加了,突然觉得好像再试一下也无所谓吧!最终那一年我通过了考核。”朋友的鼓励与陪伴,让她在挑战自我的过程中不再孤单。

(马玥在北京实习期间留影)

在北京银河证券实习的那段日子里,马玥切实地感受到了职场的不易。马玥租住在北京一号线的尽头,她不得不每天早上五六点就起床去地铁早高峰里“站”斗。辗转的通勤,不适应的职场生活,让她些许疲惫。但奔忙的日子里,也有触动人心的小温暖,给人以无限的力量。

“我记得有一次挤地铁,工作人员看我腿脚不方便,拿着大喇叭朝地铁里喊,‘给这位姑娘让个座儿’‘给这位姑娘让个座儿’。”小小的治愈瞬间,驱散疲惫的阴霾。

“大家在生活上支持我、维护我、鼓励我,让我意识到我值得更好。”马玥回忆一路走来得到的鼓励与帮助,眼里满是感激与幸福。

长路漫漫,志在四方

爱与善是相互的,马玥决定将守望相助的力量传递下去。

马玥最初的梦想是当一名医生,帮助病人远离病痛,可是突如其来的变故让她的身体不再适合从事医生职业,她只好将愿望埋在心底,但助人的梦想从未改变。

一次偶然的机会,马玥偷偷看到父亲在大学上课,学生们求知若渴的脸庞给年幼的她留下了深刻的印象。

“学生们脸上那种被点亮的表情,我一直记在心里,我觉得特别有意义”。

父亲去世后,马玥更加坚定了追随父亲的决心,想要完成父亲的教育理想,这也是支撑她一路走来的动力之一。

在确定研究方向时,马玥心系国家、心系社会,也因自身的独特视角,看到了弱势群体的困境。她结合博导郭晔教授的指导,最终确定了普惠金融的研究方向,通过有效利用金融资源来重点服务残疾人、农民、小微企业等群体,利用自己的专业知识与技能,帮助千千万万个同她一样的人。

“我想要做好中国研究,讲好中国故事,解决好中国问题,然后来帮助更多的弱势群体。”曾经受到过的点滴温暖,化作她未来前进路上照亮他人的力量。

职业选择或许顺势而为、随机应变,但不变的,是马玥坚定地帮助他人、回报社会的心。

“你自己决定了你生活在怎样的世界里面”,人生或许迷茫,未来或许虚无缥缈,唯有勇敢持久永恒。迷茫的未来还没有来,但现在的此时此刻我们还是要选择快乐,选择勇敢地生活,选择不断地体验和尝试。

前途似海,来日方长。马玥将继续书写自己的别样人生,愿我们都能拥有同她一样的勇气,勇敢奋进,奔涌向前!