一边是面朝大海的辽阔,一边是黄沙漫漫的苍茫,当白鹭飞向大山,它又将如何谱写一首关于爱的诗篇?他为我们揭晓了答案。

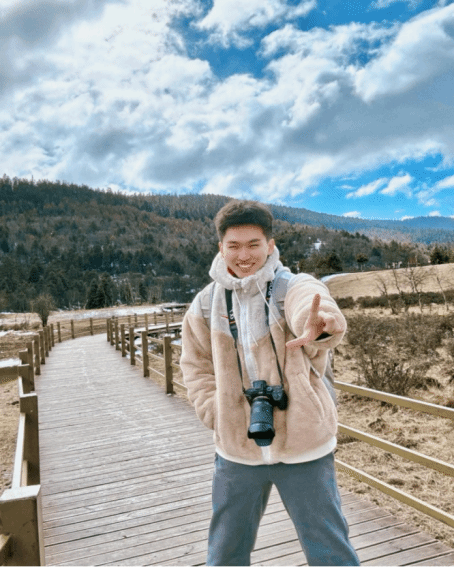

他是社会与人类学院人类学专业2024届毕业生卢宇翔,作为一名光荣的中共党员,他现任厦门大学六盘山研支团党支部宣传委员及永宁分队队长。作为厦门大学第26届研究生支教团永宁分队队长,卢宇翔现服务于永宁县闽宁镇闽宁中学,担任初二地理教师。这位心怀大爱的少年在山与海之间筑起了名为知识、希望与梦想的桥梁。

西行黄土 教学相长

在一个带着微凉的秋日清晨,当卢宇翔第一次走进教室时,学生们好奇的眼神齐刷刷地看向他,仿佛在问:“老师,你是谁?”他们稚嫩的脸庞和微微起伏的书桌,都映衬出一份简单而纯粹的期待。站在这群来自黄土高原的孩子们面前,卢宇翔的内心深处涌动着一股强烈而莫名的使命感。

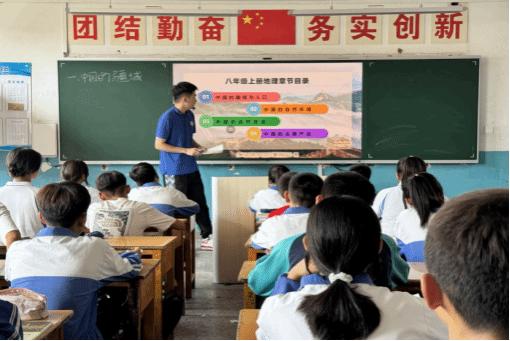

学校把初二地理课的教学任务交给了卢宇翔,这让他倍感压力。这里的学生基础水平参差不齐,而初二地理知识难度相比之前有了明显提升,孩子们学起来格外吃力。譬如,上了几节课后,卢宇翔发现学生们缺乏学好地理所需的一些基本生活常识。在讲解河流结冰期时,他用秦岭-淮河1月零度等温线来解释结冰期的划分方法,本以为通俗易懂,可课下却有学生仍一脸茫然。询问原因后,结果让他哭笑不得——孩子们竟然不知道水的结冰温度是零度,上课时自然听得一头雾水。像这样的情况在教学中时有发生,给教学带来了不小的挑战。

因此,卢宇翔在将厦门的中学实习经验带到闽宁中学的同时,也不断向当地的老师们虚心请教,力求使自己的教学方法更契合宁夏的地域特色,实现“本地化”转型。

在讲解河流落差与水力发电关系的课堂上,卢宇翔原本打算以东南沿海常见的水车为例,来阐释能量转化原理。然而,一个意外的发现让他临时改变了教学计划——和他预想不同的是,宁夏的孩子们对广袤大地上矗立的风力发电机展现出了更为浓厚的兴趣和熟悉感。

这个小小的“意外”,不仅让卢宇翔真切地察觉到地域差异在教育中的具体体现,更成为了他教学方法调整的关键契机。每一次课堂上这样的“意外”,都像是一面镜子,清晰地映照出他教学思路中需要改进的地方。“教育绝对不是照本宣科,地理是一门地域性极强的学科,身为老师,我必须因地制宜,不断转换视角,从学生的生活经验出发,以学生的视角去感知和理解地理知识。唯有如此,才能真正达到教育的目的和效果。”卢宇翔感叹道。

这些经历不仅让卢宇翔在教学技能上有所成长,也让他深刻体会到了支教的意义所在。唯有转换视角,才能给学生们更清晰地阐明知识,才能看得明白中国的方方面面。教学相长,卢宇翔在这片充满希望的黄土地上,不仅是知识的传授者,亦是不懈的求知者。

情系这条小鱼 让爱双向奔赴

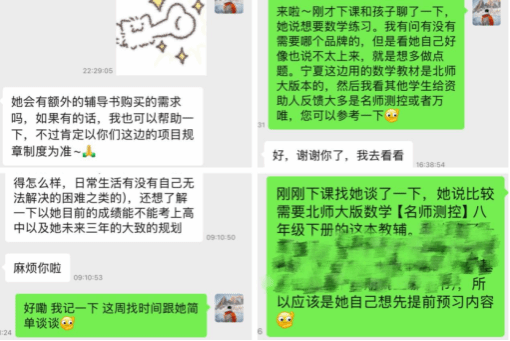

作为厦门大学研究生支教团传承已久的奖助学金项目,“这条小鱼在乎”一直承载着社会的大爱。在抵达宁夏后,卢宇翔和队友们迅速行动起来,投入到资助关系的近况跟进与反馈工作里。在与学生们和资助人的接触过程中,卢宇翔逐渐体会到了学长学姐们分享时都会提及的那种“难以言喻的情感”。这是一种无法用简单的言语来描述的深刻体验,一种只有亲身经历才能感受到的震撼与满足。

在反馈中,不少资助人都向卢宇翔提出“问问孩子还有没有什么需要的,我尽力去帮忙解决”。而卢宇翔带着资助人们沉甸甸的关爱,私下与孩子们沟通时,他们的回答总是那么朴实无华却又直击人心。他们从不索要与学习无关的东西,只是羞涩又坚定地表示:“我想要某一科的教辅资料,对这一科掌握不太行,还想再练练”。

他们或许不善言辞,但那份对知识的渴望、对未来的执着追求,都是在用自己的方式回应着来自五湖四海的关怀。这份回应,便是对资助人最好的回馈。“我作为资助人与学生们之间的桥梁,无时无刻都在被这种真挚的情感流动温暖着、打动着。”

植希望于心田 载梦想向远方

在这几个月的支教时光里,卢宇翔实现了显著的蜕变。初上讲台时,他羞涩又紧张;如今,他已成长为能扯着嗓子喊学生快记重点的青年教师。在这个过程中,他也不断思考:支教为自己带来了成长,那自己又能为这里的孩子们带来什么,离开之后又能留下些什么呢?

“白鹭飞向大山,是为了将更多的小鱼带回大海。”卢宇翔在与学生们的交流中逐渐找到了答案。作为一名刚毕业的大学生,他和学生们年龄差距相对较小,这让他更容易赢得孩子们的好奇与信任。“他们喜欢听我分享个人的经历,了解我在他们这个年纪是如何学习的,甚至对比福建与宁夏的学习生活都有哪些区别。”这种年轻、外来的老师独有的新鲜感和“同龄人”的身份,无形中拉近了他与孩子们之间的距离,让他更有机会倾听他们的想法与困惑,帮助孩子们更好地规划学习和生活。

随着与学生的深入相处,卢宇翔提到,他发现支教面临的最大难题是如何激励孩子们,让他们有意愿读书、有目标地读书。受家庭教育或环境的影响,许多孩子对未来缺乏规划,甚至认为打工赚钱比读书更有吸引力。学校老师常规的劝导,也往往因为过于“讲道理”而收效甚微。

卢宇翔意识到,传授知识固然重要,但他们更重要的使命是通过“现身说法”,让孩子们看到另一种可能性——相比放弃学业早早打工,考上大学后的人生会是什么样的?在课堂上,他会借助地理知识讲解或记笔记的间隙,穿插分享大学生活:大学里可以结交来自天南海北的朋友,参与各种有趣的社团活动,聆听德高望重的院士和教授讲授前沿发现;毕业时,凭借学术与实践积累的竞争力,能获得更好的工作机会,甚至继续深造,参与科研项目,成为推动社会发展改变的力量。这些经历和机遇,都是大学才能给予的独特可能。

“我想在他们心中埋下这样一颗种子:只要坚持学习,未来的路就能通过自己的努力来选择,外面的世界远比他们想象的要大得多、精彩得多。这样,即使我们支教老师离开后,他们依然能够怀揣梦想与信念,奋力追寻自己的目标,踏上属于自己的广阔人生舞台,去书写更加辉煌的未来。毕竟,种子一旦种下了,生根发芽还会远吗?”

怀着满腔热忱踏入宁夏,卢宇翔的青春与这广袤的黄土地紧密相连,一同经受风雨的磨砺,共享阳光的温暖。他秉持着正心诚意的信念,致力于教书育人,亦在自我成长中不懈追求。未来,他将继续以辛勤的汗水滋养希望的种子,用青春绘就多彩的支教新篇章。

万里路遥,跨越山海,生生不息的青春星火,在宁夏大地上尽情燃烧,以担当之姿书写青春的责任使命,以梦想之力锚定青春的前进方向,以奉献之心温暖青春的漫漫长路。

当一幅幅地图在黑板上开出绚丽的花,当一条条小鱼在大海里追逐希望的光,当一颗颗种子在宁夏生出嫩绿的芽,它们是卢宇翔的青春,一个奉献与成长的青春,一个爱与被爱双向奔赴的青春。

与此同时,更有无数的厦园星火,以青春之名,书写属于TA们的奉献传奇,让青春在奋斗中闪耀光芒。