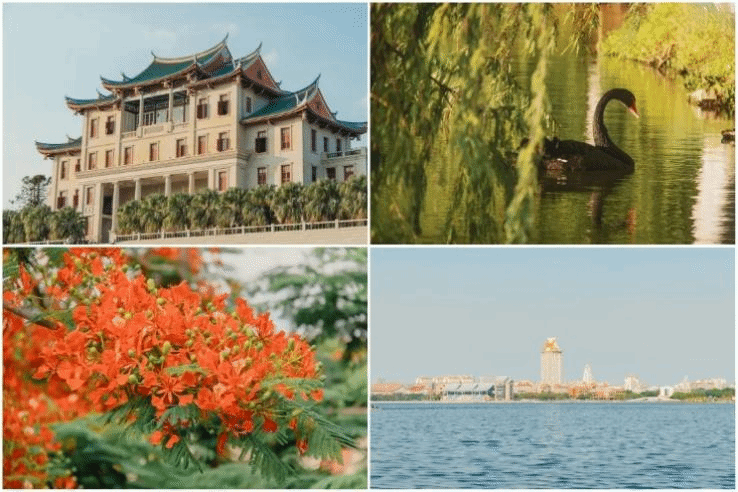

她是2022年教育部本科生国家奖学金获得者,是厦门大学的“优秀三好学生”、“优秀共青团员”、“优秀学生管理助理”,是校史馆讲解员中的“优秀馆员”,是学院2021年度“宣传先进个人”,作为学生代表在2023年中国网络文明大会上发言。

她就是来自中国语言文学系2020级汉语言专业的雷子歆。在热烈而又美好的岁月里,她在厦大书写着,“自强不息”的青春华章

01宣传先锋 新硎初试

怀揣着对摄影的喜爱,雷子歆大一刚入学便加入了学院学生宣传中心采编部,宣传也自此成为了她生活中密不可分的一部分。

大学期间,雷子歆先后担任了学院学生宣传中心采编部部长、厦门大学融媒体中心官方微信学生记者团副团长。从一开始学习新闻摄影,到后来慢慢接触新闻稿撰写、人物稿撰写、公众号运营,雷子歆在宣传领域积极地尝试,也在这个过程中不断成长。

担任厦大官微记者期间,她和同伴们一起参与策划了许多优秀的原创作品,总阅读量达数十万。其中,推文《厦大:[语音消息]》和《“当我遇见20岁”的妈妈……》累计获得超八万的阅读量,并且先后被评为2022年高校思政类重点建设公众号“十佳”原创内容、2023年高校思政类重点建设公众号“优秀”原创内容。

2023年7月,主题为“网聚文明力量,奋进伟大征程”的2023年中国网络文明大会在厦门举办,由于在宣传工作方面的突出表现,雷子歆作为厦门大学学生代表在大会主论坛上做了题目为《拥抱互联网,发出“后浪”的青春最强音》的发言,分享自己在新媒体实践方面的收获,获得了多方媒体的报道。

第一次参与如此高规格的活动,雷子歆倍感荣幸,也充分体会到大学生作为“后浪”参与到网络文明建设中的使命感和责任感。

从宣传小白到先锋,雷子歆的成长之路必然不是一帆风顺的。她至今仍清楚地记得,第一次以厦大官微记者的身份采访学校电子科学与技术学院专业教授时,自己有多么的忐忑不安。

面对全然陌生的领域,她光是初步理解采访对象的研究成果就花了一整天。因为没有经验,不知道如何在采访时挖掘故事细节,她和伙伴先后采访了三次,写出的稿子被老师们退回修改了五六个版本,历时三个多月,才总算完成。

这是我的第一篇人物稿,很不易,也很珍贵。” 推送成功发出的那个早上,雷子歆在朋友圈如是写道。

有一份热,就要发一份光。担任采编部部长期间,雷子歆也在努力将自己掌握的宣传技能教给学弟学妹们。

面对刚入部,还不懂得怎么使用摄影设备的新部员,雷子歆写下了极尽详细、图文并茂的三脚架使用说明;为了快速提升大家的摄影水平,雷子歆坚持对收到的每一张照片都给出细致的修改意见,陪着部员们调整到满足基本要求为止;接到学院里的采访任务,雷子歆就将自己积累的经验教训倾囊相授,带着部员们从采访提纲开始打磨,一步一步扎实地完成一篇稿件。

她始终希望学弟学妹们在采编部里能够真正地掌握一项技能,未来到更大的平台发展。而她自己,也在宣传工作和部门管理的双重考验中收获了冷静和勇气,为成为一名优秀的记者努力扎根。

02校史讲解 情怀深切

除了宣传干事,雷子歆还在大学期间解锁了很多新的身份。因为比较擅长演讲,她选择加入厦门大学校史馆,成为一名讲解员。

一开始,她只是抱着提高自己胆量和口头表达能力的目的而来,对这一身份并没有很深的认识和理解。但在一次次讲解、一次次和校友、来宾交流的过程中,她逐步意识到,把校史故事讲给更多的人听,是身为一名讲解员最神圣的使命。

两年多的讲解员经历,也让雷子歆见证了无数校友与母校感人至深的故事。

她还记得,校庆期间,有校友年逾古稀,即使腿脚不便,也要坐着轮椅回到母校,颤颤巍巍地走进校史馆看上一看;有校友毕业多年,已步入中年,在展板前和自己的孩子细数当年求学的趣事,说着说着便眼泛泪花;也有校友在展柜中发现自己当年捐赠的物品,感慨万千地合影留念。

这些细微的小事在雷子歆心里刻下了深深的烙印。她明白,厦大校史蕴含的不止是百年来发生的惊天动地的大事,也藏着无数校友灿烂无比的青春。

怀着对校史的热情和想将故事讲给更多人听的愿望,雷子歆参加了2022年厦门大学“闽都・嘉庚杯”讲解员风采大赛,获得了三等奖的好成绩。

03勤勉书生 孜孜不倦

初入大学,雷子歆也同大部分人一样,面对陌生的知识领域和全凭自觉的学习方式,感到了迷茫和失措。在大一一年跌跌撞撞的摸索和试错中,她找到了自己真正感兴趣的专业——语言学。

这门以语言本身为研究对象的学科,像自然科学一般,描写着生活中最为普遍的语言现象。一个字在造字之初的本义是什么?古人说话时是怎么发音的?世界上是先产生语言还是先产生文字?这些有趣的问题无一不在吸引着雷子歆爱上语言学。

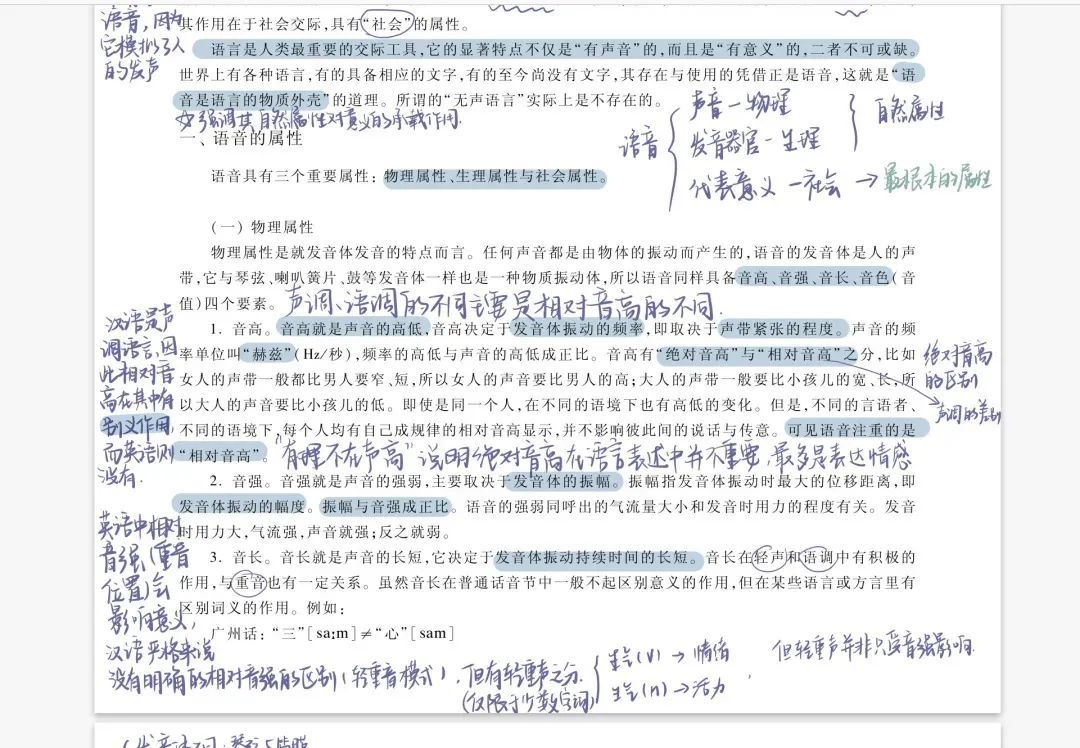

在专业学习上,雷子歆有着自己的节奏。刚进入汉语言专业时,大家都没有系统地接触过语言学训练,对它的印象仍停留在大一浅尝辄止的导论课上。所以,对当时的雷子歆来说,学习语言学就像从零开始建造一栋大楼,最重要的是把基础打扎实。

为了学好专业课,雷子歆在课下付出了实打实的努力。她踏踏实实地将课本上的例子理解透彻,再把课后的习题反复做上三四遍,在练习中将语法理论内化成自己的东西。期末复习时,她也习惯沿用高中的学习方法,以思维导图的方式理清课程所学的逻辑,便于在理解中记忆。

“学习语法知识就像把你对汉语的固有认识打破再重建一次,需要花非常多的时间来消化。期末周复习《现代汉语》,我甚至连和朋友聊天都下意识地想用层次分析法去分析她们的话。”现在回想起那段时光,雷子歆还是觉得很有意思。

此外,怀着将课本上的理论和生活实际联系起来的愿望,雷子歆还加入了一支由福州年轻一代组成的福州方言保育团队。她将家乡方言和专业所学相结合,尝试与团队伙伴们一起制作福州话拼音教程,同时,她也在为《福州晚报》的专栏“福州腔调”供稿,将方言小知识融入到趣味场景中,把年轻人眼中的福州话说给更多人听。

“能用专业知识为家乡做点小事,让我特别有成就感,也很快乐。”雷子歆笑着说。

如今,大四的雷子歆加入了厦门大学第26届研究生支教团,成为了一名光荣的支教队员。她也依然在坚持自己所热爱的事业,继续在宣传工作和专业学习上持续发电。

关于未来,她并没有考虑过太多:“我还是想要先把现在的事情做好,努力实习、为支教做准备,同时再多尝试着写不同类型的稿子,慢慢变得更厉害一些。”

她希望能把当下的每一步都走好,保持“登山则情满于山,观海则情满于海”的热情和态度,并用“没有最好,只有更好”的标准继续严格要求自己,做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的那一朵“后浪”。

从默默努力的宣传小白,到独当一面的宣传先锋,从摸不清自己的专业兴趣,到用专业知识为家乡话代言,雷子歆一直在路上。她就是那不断奔涌向前的“后浪”,在追寻心之所向的道路上,发出青春的最强音