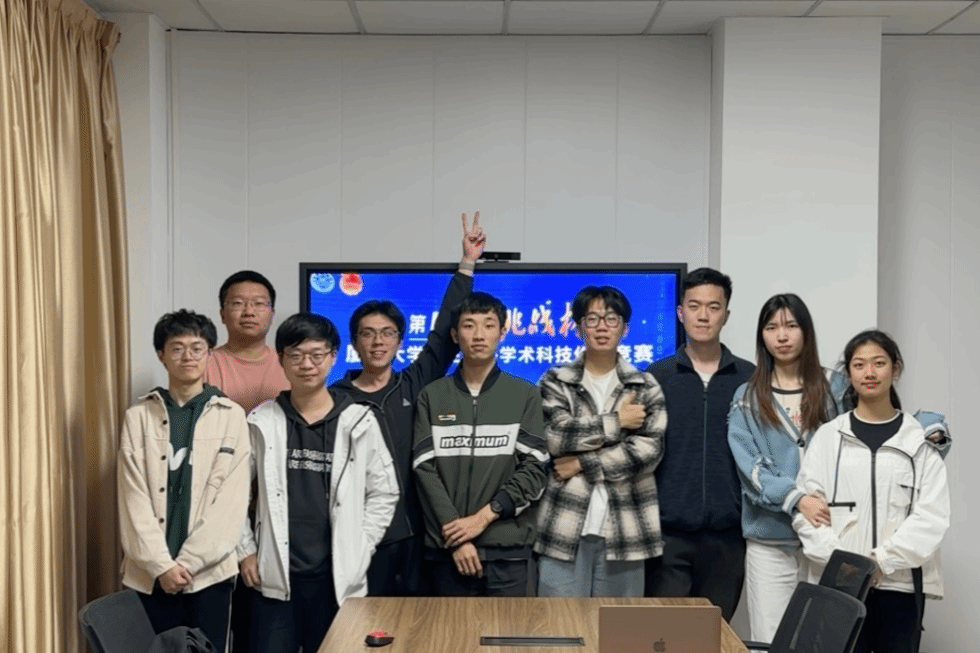

在2023年第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛决赛中,宋争勇副教授指导下的由我校电子科学与技术学院张润渲等8名本科生组成的参赛团队凭借作品《基于相变材料的动态多功能太赫兹超构表面》荣获特等奖。

该项目在多功能太赫兹超构表面研究的基础上将相变材料引入多功能超构表面设计结合Pancharatnam-Berry几何相位、局域表面等离激元共振原理,设计出了多种动态多功能超构表面,七份相关研究成果陆续发表于《Optics and Laser Technology》(JCR Q1)等SCI期刊,第一作者均为团队成员,并获得该领域专家周磊教授等人的推荐。

科研之道,团队为重

接下来,就让我们一起来了解这支团队背后的成功秘诀吧

01 从零出发 向新启航

在看到宋争勇老师的招募信息后,张润渲、聂瑞兴、陈子骏等几位本科生报名成为了老师的研究助手,由此第一次接触到多功能超构表面设计这一研究课题。宋老师的主攻方向和他们的学业兴趣一拍即合,于是,一支由本科生组成的科研团队就这样组建了起来。

经过更为深入的研究与探讨,他们决定吸纳更多志同道合的同学,组建一支更大的“专业团队”。就这样,这群年轻人怀揣着对科研的热爱,在前辈和导师的扶持下,向着共同的目标,正式扬帆起航。

反复的实验和报告对于他们来说已经是家常便饭。在解决一个又一个问题的过程中,整个团队也在不断地磨合。但相较于单纯的项目研究,其他方面的挑战和困难才真正让这些理科生“头大”。

备赛的过程中,团队成员们在文本撰写、展板制作等方面遇到许多意想不到的困难。如何更清晰简洁地展示参赛作品是对他们写作、检索等能力的巨大考验。

还好有学校、学院和老师的支持和帮助,专家讲座、模拟答辩……赛前演练和老师们的建议很好地助推了他们的比赛之旅,让他们在面对参赛过程中遇到的种种困难时有了更充足的底气。

从一堆枯燥的数据到一份精美的PPT,从抽象的理论到直白呈现在展板上的介绍,背后是他们不断成长的痕迹。

02 同心协力 共创辉煌

挑战杯的备赛是一个漫长的过程。在如此长的战线中要持续保持活力和凝聚力,离不开团队成员间的默契配合。

“团结、真诚、合作”,是他们自己对团队的总结。

从彼此并不熟悉的同学们到凝聚成一支团结的队伍,需要时间的沉淀与感情的磨合。最开始,他们只是按部就班地进行一周一次的组会。随着项目的不断深入,他们的讨论不再局限于正式的会议,而是随时随地探讨彼此对项目的看法——在教室、寝室、食堂,都能看到他们围成一圈讨论的身影。团队之间深厚的友谊也由此结成。

研究过程中,团队成员之间难免会产生分歧。面对不同声音,他们保持谦逊的态度,倾听彼此的看法,也直言不讳地表达自己的观点。

“三人行,必有我师焉”,成员之间的交流必然会碰撞出相互学习的火花。在参赛过程中,陈子骏注意到队长张润渲十分重视对细节的打磨,“他会反复琢磨宣讲PPT和介绍稿的内容”。队长的细致也影响了他对日常学习的态度,让他更认真地对待每一个细节。

团队中的每个人都各有所长,他们在互相学习中共同进步,团队前进的同时他们也得到了自我提升。

“一个人可以走的很快,但一群人可以走的很远。”从参赛的事先准备,到奔赴参赛地区布置场地,再到最终的路演展示,互相合作、共同进步的团队精神在这一过程中更加立体、更加珍贵。

03 分享经验 寄语未来

如何平衡时间是参赛的重点,团队的每个人都有自己的兴趣爱好和学习生活,虽然为备赛牺牲了大部分的娱乐时间,但适度放松对保持良好的科研状态也起到重要作用。

队员们常常会相约一起进行体育运动,比如乐跑、篮球、游泳等等,在他们看来,这些体育运动是闲暇之时暂时卸下学业压力最好的方式。

他们也会一起约饭。“挑战杯”比赛结束后,整个团队还一起出去吃了一顿庆功宴。

对于同样想要参加“挑战杯”的同学,陈子骏建议要提前规划布局,以能有更充足的时间来打磨作品,同时还要注意作品的完整性和连续性,“一个作品如果有比较明显的拼凑痕迹,会影响评委老师对团队的印象。”

张润渲也分享了参赛的经验,他建议积极拿课外科创作品去尝试参赛;另外,赛道的选择也至关重要,找准作品的切入点是获奖的关键;同时,确保答辩人对参赛作品的理解和掌握也至关重要,这能够直接影响最终向评委老师清晰展示作品的效果;最后,他强调一定要重视老师和专家的指导意见,无论是对作品提出的不同学科领域的意见,还是对细节的提醒,都是一次难能可贵的完善作品、更进一步的机会。

“对于本科生来说,实验周期长是一个比较致命的问题。”陈子骏表示,团队未来会继续专注于理论方面,在现有的理论基础上更加深入。“我们希望能够拿出更进一步的理论成果,继续参加下一届挑战杯。”

聚点滴以成江河浩荡,集细壤方就山峦苍茫,精诚合作 团结一心是永不言败的真谛。

科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂,不负青春 不负韶华是我厦科研青年逐浪前行的铿锵誓言。