遇到和谐有爱的舍友,是我上大学以来最幸运的事。我们兴趣爱好相同,很快就打成一片,还给彼此取了绰号。

A同学因为年纪最大,被大家称为“old”,后来被简称为“小o”。B同学在面试时说了一句“永投小栗股”,“栗股”成了大家对她的爱称。C同学赶ddl时的痛苦,让大家纷纷表示她是真的“小可连”。D同学和C同学因为感情比较“深厚”,还单独拥有了两人的cp名“梁晨美景”。

我们习惯了用绰号来打趣,就像我们习惯了热热闹闹、开开心心的宿舍氛围,习惯了懂得对方的彼此。我真心地爱宿舍里的每一位成员,就像她们爱我一样。

宿舍群,是我大学记忆里最重要的一部分。

新生报到时,因为疫情防控要求,我暂时无法入校。那晚,我在学校对面拍下这张照片,并配了一段文字发在我们新建的宿舍群里:长大后/乡愁是一道窄窄的校门/我在外头/你们在里头。

舍友们立刻发消息询问我的状况,那时我们虽未谋面,但第一次互动便已大大消解了我初至厦门的焦虑和孤单。正式“面基”后,群里的聊天话题也逐渐多样起来,各种聊天“剧目”轮番上演。

“你在哪?”“我在颂恩楼对面。”“可是颂恩楼有好几个面啊!你对的是哪个面?!”

看见了黑天鹅,群里便会来一出“黑粉追星”大戏,在群中分享珍贵资料:黑天鹅上台阶.mp4。

不得不提的还有我们的宿舍群名——“好图,偷了”。每每看到都让我不由得想到那满屏表情包的聊天记录,想到每日都会上演的宿舍大戏,还有那些欢声笑语……

在这个独属于四个人的聊天窗口里,储存着我们最珍视和最难忘的情谊。

宿舍分配结果出来后,我立刻捞到了其他三位舍友。或许是缘分,我们虽来自天南地北,却巧合地四人同姓。四“张”齐聚,也让我对宿舍的生活充满了期待。

第一次见面,舍友小绿就给我留下了深刻的印象。与众不同的发色和张扬的风格,给人一种“生人勿近”的感觉。所以,刚开始和她相处时我还有些小心翼翼,但在一次次的玩笑调侃、互帮互助中,我逐渐感受到了她可爱与友善的一面。

了解到小绿即将成年,同为跨越一千多公里来到陌生城市的我们,希望能让她开心地度过这第一个远离家乡的生日。我和舍友芬、琴私下商议,共同准备了礼物:小蛋糕、小音箱、小雏菊……礼物虽不贵重,但心意满满。在找不着调的生日歌中,我们彼此脸上都洋溢着笑容。

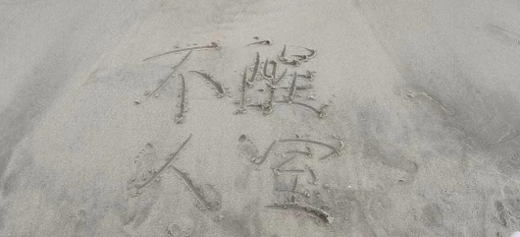

那天晚上,我们一起到海边吹风散步,哼着歌聊着天。那是来到厦门之后,我吹过最清凉的海风。

在没有和宿舍小伙伴正式见面前,我对于即将来临的大学宿舍生活是有些忐忑的。因为与多数大一新生不同,我被安排和三位学姐一起住宿。

但当我们开始相处之后,我发现那些想象中的“隔阂”其实并不存在,相反,我的宿舍生活和谐又快乐。

学姐们会和我分享校园的周边美食,也会帮我解决学习和生活中的困难;会带我旁听她们有趣的专业课,也会为我指点今后专业选择的方向。我们一起四点起床,迎接国庆节的日出;一起去海沧爬山登顶,攻占微信步数排行榜;一起讨论各种学习问题,在不断探讨中共同进步。在她们的帮助下,我很快适应了大学生活。

很幸运,我在这个特殊的组合里,意外地收获了一份特殊的情谊。很遗憾大学的最后一年无法和她们一起度过,但我会珍惜当下和她们在一起的每个时刻。

我是我们宿舍里最皮的,但我没想到我还是最胆小的。

这要从那次蜜蜂的“入侵”讲起。那天晚上我正在座位上学习,突然觉得脖子有些瘙痒,似乎有什么东西在爬,用手一抓,毛茸茸的,一看是只拇指大的蜜蜂。吓得我直接从座位上弹起,大叫一声:“啊!有虫,好大的虫!”

行哥最先反应过来,一把拍掉我仍捏在手里的虫,将我护在身后。接着其他两位舍友也立刻行动起来。宣哥拿起长棍,行哥出谋划策,鹏哥帮忙递东西——而我,负责给大家加油助威,还不忘把盆扣在头上保护自己。

自那时起,我就多了三个“哥”。他们虽然嘴上不饶我,行动上却总护着我。每每他们为我挺身而出时,我都感到十分温暖。

校园生活还在继续,不知道下次我们的宿舍是否还会有蜜蜂“光顾”。三哥一弟的宿舍生活还在精彩上演,愿我们的友谊永恒,也祝愿我们每个人都未来可期!

“你睡醒了吗?”“还睡吗?”“继续睡吧!”

这是每天都会在我们宿舍响起的问候。大家共同维护“有觉一起睡、有鱼一起摸”的良好作风,绝对尊重个人的休息时间,而因为六个人都过于能睡所以在作息这方面完全没有矛盾。

本以为大学里关系复杂,可我们虽有6个人却更加团结友爱、关系紧密;本以为上了大学独来独往才是常态,但宿舍里的大家每天都爱黏在一块儿,吃饭上课大家都会结伴;本以为大家性格不同,却没料到本质上是6个“搞笑女”齐聚一堂。

愿在这有限的时间里,给你们无限的爱。